TOPICS

お役立ち情報

目次

住宅宿泊管理業者が「申請業務」を行政書士に委託する意味とは?

こんにちは 行政書士法人Luxentの安藤です。

訪日外国人数の堅調な伸びもあり、住宅宿泊管理業者(以下、管理業者)にとっては、新規クライアントを獲得し、事業が順調に拡大、管理物件数が増えていくことは、最大の喜びの一つでしょう。

しかし、その裏側で、このような悩みを抱えてはいないでしょうか?

「新規クライアントは嬉しいが、住宅宿泊事業法(民泊新法)や旅館業法の許認可申請が毎回大変すぎる…」

「本業である管理業務(清掃、ゲスト対応、収益管理)だけでも手一杯なのに、申請業務まで手が回らない」

「法令や条例が複雑すぎて、調査だけで膨大な時間が溶けていく」

多忙を極める管理業者の皆様の中には、これらの煩雑な許認可申請業務のすべてを、マンパワーで乗り切ろうと自社で対応されているケースも少なくないかもしれません。

しかし、その判断は、御社の成長を阻害し、さらには深刻な法的リスクを招く「時限爆弾」を抱えていることと同義かもしれないのです。

「クライアント(事業者)のために、申請もサポートしてあげたい」という真摯な思いが、逆に大きな落とし穴となる時代になりました。

本記事は、日々奮闘されている住宅宿泊管理業者の皆様へ向けて、なぜ申請業務を自社で抱えるべきではないのか、そして「民泊の申請は行政書士に依頼」することが、いかに御社の事業成長とリスクヘッジに直結するかを解説していきたいと思います。

自社対応の「見えない時限爆弾」〜法令違反と複雑怪奇なルールの罠〜

「クライアントの書類作成をちょっと手伝うだけ」

「申請の窓口に一緒について行くだけ」

こうした安易な考えが、取り返しのつかない事態を招く可能性があります。自社対応には、大きく分けて「法令違反のリスク」と「複雑で頻繁に改正される法令の認識不足による遅延リスク」の2つが存在します。

深刻化する「法令違反」のリスク ~行政書士法改正の衝撃~

管理業者の皆様に、まず認識していただきたいのが「行政書士法」の存在です。

特に近年、この法律の解釈と運用が厳格化しており、管理業者がクライアントの申請業務を「代行」することは、明確な法令違反(非弁行為)として摘発されるリスクが非常に高まっています。

【知っておくべき法律:行政書士法】

第1条の2(業務)

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(中略)を作成することを業とする。

第19条(非行政書士の取り扱い禁止)

行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務をすることができない。

【ポイント解説】

- 「報酬を得て」の解釈

「申請代行手数料」として直接的な報酬を得ていなくても、管理業務委託契約の中に「申請サポート業務」が含まれており、それを含めた全体で管理料(報酬)を得ていると解釈されれば、「報酬を得て」に該当する可能性が極めて高いです。 - 「業として」の解釈

「業として」とは、反復継続する意思をもって行うことを指します。管理業者が複数のクライアントに対し、継続的に申請サポートを行うことは、まさに「業として」に該当します。

つまり、行政書士の資格を持たない管理業者が、クライアントの委任状も持たずに申請書類を作成したり、代理で行政窓口と折衝したりする行為は、行政書士法第19条違反(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)となる可能性が非常に高いのです。

以前はグレーゾーンとして黙認されていた側面もあったかもしれませんが、法改正とコンプライアンス意識の高まりにより、現在では行政庁も厳しく目を光らせています。

【管理業者が陥りがちな危険な行為】

- クライアント名義の申請書類を、管理業者が実質的に作成すること。

- 管理業者が報酬を得て、申請書類の作成について作成を伴う具体的なコンサルティングを行うこと。

- クライアント(事業者本人)の委任状を持たずに、代理人として行政窓口で折衝・申請を行うこと。

これらのリスクを回避し、堂々と事業を行うためにも、「申請業務」と「管理業務」は明確に分離し、申請は国家資格者である行政書士に任せる体制構築を構築しましょう。

複雑怪奇な「法令・条例の迷宮」という壁

自社対応のもう一つの大きなリスクは、「法令やルールの複雑さ」です。民泊・旅館業の申請は、全国一律の法律だけでは完結しません。むしろ、その地域独自のルールこそが難関である場合があります。

A) 住宅宿泊事業法(民泊新法)と旅館業法の違い

まず、この2つの法律のどちらで申請すべきか、という入口から専門的な判断が必要です。「年間180日を超えて営業するのか」、「事業者の居住要件はどうか」「用途地域は適切か」などのヒアリングからどの許可(届出)を目指すのか検討します。この選択を誤れば、このあと進めていく準備が無駄になります。

B) 最大の難関:「上乗せ条例」の存在

民泊新法においても、多くの自治体で「上乗せ条例」が制定されています。これは、国の法律よりも厳しい規制を地域独自に課すものです。

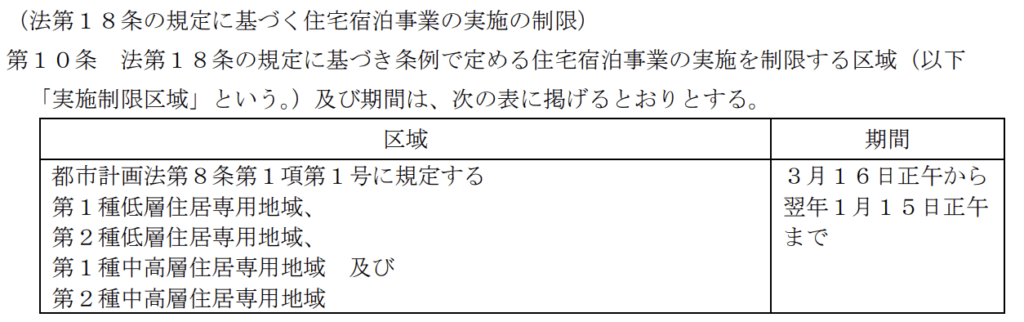

例1:京都市

全国でも厳しい地域の一つ。民泊新法において住居専用地域では「家主居住型」以外、営業期間が実質的に冬の2ヶ月間(1月15日〜3月15日)に限定されます。また、独自の「駆けつけ要件(管理者が10分以内に現地に到着できること)」などが定められています。

引用:京都市住宅宿泊事業の適正な運営を確保するための措置に関する条例

例2:東京都新宿区・渋谷区など

住居専用地域では、月曜正午〜金曜正午(平日)の営業を禁止するなど、実質的に週末のみの営業に制限されます。

例3:大阪市

民泊新法とは別に「国家戦略特区(特区民泊)」の制度があり、要件を満たせば年間180日を超えた営業が可能です。しかし、ゴミや近隣トラブルなどの苦情が多数よせられ大阪市は2026年5月に新規受付を停止する方針を打ち出しました。

引用:大阪市の特区民泊、26年5月30日から新規受け付け停止へ(日本経済新聞)

このように、「同じ法令なのに、上乗せ部分ではA市とB区では提出書類も要件も全く違う」という事態が日常茶飯事です。

C) 判断基準が異なる「ローカルルール」と「担当者裁量」

さらに厄介なのが、条例や手引きに明記されていない「ローカルルール」や「窓口担当者の解釈」です。

- 「この地域の保健所では、給排水に関する図面や断面図も必要」

- 「インターネットに公開されていない独自の申請書式がある」

- 「事前相談なしでの本申請は、基本的に受け付けない」

- 「消防署の担当者によって、必要な設備(誘導灯など)の判断が異なる」

これらは、その地域で申請実績を積んでいなければ到底知り得ない情報です。不慣れな担当者が手引きだけを頼りに申請しても、何度も窓口で突き返され、そのたびに修正と再訪問を繰り返すことになります。

D) 絡み合う「関連法規」の罠

民泊・旅館業の申請は、担当窓口(保健所や観光課)だけでは完結しません。

- 消防法

宿泊施設の用途は、消防法上「特定防火対象物」となり、非常に厳しい規制がかかります。自動火災報知設備、誘導灯、消火器などの設置が必須です。

そして、新法・旅館業どちらの申請においても該当物件の「消防法令適合通知書」がなければ、実質本申請が受理されない運用となっているケースが多いです。

設備業者と同席の上、消防署との事前協議は必須であり、高度な専門知識が求められます。 - 建築基準法

物件の用途が「住宅」や「事務所」のままでは、旅館業の営業はできません。「ホテル・旅館」への「用途変更」の確認申請が必要となるケースが多々あります。これは建築士の領域ですが、そもそも用途変更が必要となりそうかどうか、用途変更が必要な場合にどうやって建築士を探すかなどの問題も生じます。 - 自治会・近隣住民対応

自治体によっては、申請要件として「近隣住民への事前説明会の実施」を義務付けている場合があります。住民からの法令に関する質問にも的確に応える必要があります。

これらの複雑な法令・条例・関連法規のすべてを、管理業者の社員が片手間で調査・対応することは、無謀と言っても過言ではありません。その結果、積もり積もって「想定外の不備で開業が数ヶ月遅れた」という事態は、容易に発生してしまうのです。

自社対応が招く「見えないコスト」の恐ろしさ

「行政書士への依頼費用を節約したい」という思いから自社対応を選ぶことは、一見コストダウンのように見えます。しかし、実際には「見えないコスト」が膨れ上がり、結果として外注するよりもはるかに高くつくケースがほとんどのように思います。私もクライアントの会社で担当者と話す機会がありますが、本業の傍ら申請作業などを行うのは大変と話されることが多々あります。

本業を圧迫する「人件費(時間コスト)」という浪費

ここで少し考えていただきたいのですが、御社の優秀な社員が、申請業務にどれだけの時間を費やしているか、計算したことはありますか?

【シミュレーション:自社で1件の民泊申請(旅館業法・簡易宿所)を行う場合】

法令・条例調査 約10時間

旅館業法、建築基準法、消防法、各自治体の上乗せ条例、手引きの読み込み…

行政への事前相談 約10時間(移動時間含む)

保健所、消防署、場合によっては都市計画課など、複数窓口へのアポ取り、訪問、折

社内調整 約10時間

報告書の作成、チームでのスケジュール組み、社内ミーティング、予算の計算

書類作成 約15時間

申請書、図面(測量・作成)、事業計画書、近隣説明の資料作成

消防設備等の手配 約10時間

消防設備業者との折衝、見積もり、工事立ち会い…

申請・現地調査立ち会い 約10時間

本申請、窓口での不備修正対応、保健所・消防署の現地調査立ち会い…

合計:約65時間

これは、すべてがスムーズに進んだ場合の最低ラインです。不慣れな場合は、調査や不備修正で、優に100時間を超えるでしょう。仮に、御社の社員の時給(給与+社会保険料などの会社負担分)を3,000円と仮定します。

65時間 × 3,000円 = 195,000円

これは、行政書士への依頼費用(地域や難易度によりますが、十数万〜数十万円)と遜色ない金額ですそれ以上にその社員が本来やるべきだった「コア業務」が、この間、完全にストップしていることです。

最大の損失:「機会損失」という見えない出血

自社対応の最大のリスクは、この「人件費」ですらありません。最大のコストは「開業遅延による機会損失」です。

前述の通り、不慣れな申請では、法令解釈のミス、ローカルルールの見落とし、図面の不備などで、行政窓口から何度も修正を命じられます。

もし、申請の不備によって開業が1ヶ月遅れたら、どうなるでしょうか?

クライアント(事業者)の収益が1ヶ月分ゼロになります。

当然、御社が得られるはずだった管理手数料(例:売上の20%)もゼロになります。

仮に、その物件が月間80万円の売上を見込んでいた場合、管理業者としては「16万円」の収益を失うことになります。開業が2ヶ月遅れれば、32万円です。

行政書士に依頼していればスムーズに許可が下り、本来得られたはずの収益を失う。これは、節約しようとした行政書士費用を、はるかに上回る損失といえるでしょう。

リソースの分散と「本業の品質低下」

そもそも、皆様の本業は「申請業務」ではなく「管理業務」です。

- 清掃品質の維持・向上

- 部屋づくりやセットアップの品質向上

- ゲスト対応の迅速化

- OTA(予約サイト)の最適化による稼働率アップ

- 物件の維持管理、トラブル対応

- 既存クライアントへのレポーティング

これらの「自社の強み」であるべきコア業務にリソースを集中させなければ、競合他社との差別化は図れません。

「申請業務に追われて、既存物件の管理が疎かになった」

「不慣れな行政対応で担当者が疲弊し、ゲスト対応の質が落ちた」

これでは本末転倒です。専門外の業務にリソースを割くことは、会社全体の生産性を低下させ、結果として既存クライアントの満足度低下や解約にまでつながりかねません。

私が担当したクライアントにおいても、担当者の疲弊は半端なく感じました。

残業が重なり新たなミスを起こすことや、モチベーションが下がっていく様子が伺えました。

行政書士に依頼することでもたらす4つの圧倒的メリット

自社対応のリスクとコストを認識した上で、次に「民泊申請を行政書士に依頼」した場合の具体的なメリットを見ていきましょう。良い専門家との関係は単なる「外注」ではなく、事業成長を加速させる「戦略的投資」になります。

メリット1:コア業務へのリソース集中による「収益の最大化」

これが最大のメリットです。

御社の貴重なリソース(人材、時間)を、最も収益性の高い業務、すなわち「自社の強み」である管理業務に全集中させることができます。

申請業務(行政書士)

法令調査、行政折衝、書類作成、申請代行

→「許可を取得する」というミッションを、最短・確実に行う

管理業務(御社)

新規クライアントへの営業、既存クライアントの満足度向上、稼働率アップ施策

→「収益を生み出す」というミッションに集中する

煩雑で時間のかかる申請業務から解放されることで、御社は「管理物件の稼働率をあと5%上げる方法」や「次の新規クライアントを獲得するための営業戦略」に時間を使えるようになります。どちらが会社の未来にとって有益かは、言うまでもないですね。

メリット2:結果的な「トータルコストダウン」の実現

コストの話で述べた通り、自社対応は「見えないコスト(人件費、機会損失)」の塊です。

「民泊の申請を行政書士に依頼する費用」は、一見すると支出(コスト)に見えます。しかし、その実態は、以下のコストを圧縮するための「投資」です。

- 人件費の圧縮

社員が60〜100時間かけていた業務を数時間に圧縮できます。 - 機会損失の最小化

専門家が最短ルートで許可を取得するため、開業遅延のリスクを最小限に抑え、1日でも早く売上(と管理手数料)を発生させることができます。 - 交通費・雑費の圧縮

何度も役所に足を運ぶ交通費や、図面作成ソフトの導入費なども不要です。

これらをトータルで考えれば、行政書士への依頼費用は、自社で対応するよりも結果的に安価になるケースがほとんどです。「時は金なり」を地で行くのが、許認可申請業務なのです。

これは余談ですが、消防法の対応で現地に知り合いの業者がいない場合などに、精通している行政書士からの紹介業者に依頼をすることで、合見積もりを取らなくても適正な価格で工事を発注することができる場合があります。いくつもの工事を経験し、相場観を持っていることがほとんどでしょう。また工事内容に免除できる点はないかなどもトータルでチェックできます。

実質かなりのメリットとなるケースもあるので、ぜひ専門家と良い関係を築いてみましょう。

メリット3:コンプライアンス遵守と「信用の獲得」

管理業者が自ら申請を代行する最大のリスクは「行政書士法違反」であると述べました。行政書士に依頼することで、このコンプライアンス上のリスクは完全にゼロになります。法令に基づき、適法に申請業務が処理されるため、御社は安心して本業に専念できます。

担当者もドキドキしながら申請窓口に出向くのは気が引けると思います。

また、これはクライアントからの信用獲得にも直結します。

「あの管理会社は、申請業務も適当にやっている」

「あの管理会社は、法令遵守の意識が高く、申請は専門の行政書士としっかり連携している」

どちらの管理会社が、長期的にクライアントから選ばれ続けるでしょうか。コンプライアンス体制の構築は、現代の企業にとって必須の経営課題ともいわれています。

メリット4:変更・廃業時も安心の「長期的パートナーシップ」

民泊や旅館業の運営は、許可を取ったら終わりではありません。

- 「事業者が個人から法人に変わった」

- 「物件の所有者が変わった」

- 「管理業者が変わった」

- 「残念ながら事業を廃業する」

これらのライフサイクルにおいて、必ず「変更届」や「廃業届」といった行政手続きが発生します。

一度、信頼できる行政書士に新規申請を依頼しておけば、御社(およびクライアント)のデータはすべて行政書士が保管しています。そのため、これらの変更手続きが発生した際も、前回のデータを元に、迅速かつ正確に対応してもらうことが可能です。

毎回ゼロから状況を説明する手間が省け、将来的な業務負担も大幅に削減できる。これは、長期的に事業を展開する上で非常に大きな資産となります。

また最近では「事業承継」も増えています。現在では旅館業許可の新規許可取得だけでなく、承継の承認を得る方法で譲渡が可能となりましたが、知らずに廃業から新規申請を行うことを選ぶと、時間も労力もかなりの差がでて来ることが想像できます。

失敗しない!「民泊・旅館業に強い」行政書士の選び方

メリットは理解した。では、どの行政書士に依頼しても同じなのでしょうか?

答えは「No」です。行政書士選びの失敗は、自社対応以下の結果を招くことすらあります。グーグルで「民泊 行政書士に依頼」と検索しても、多くの事務所が出てきます。その中から、御社の「強い味方」となるパートナーを見極める4つのポイントを解説します。

絶対条件:「民泊・旅館業専門」または「豊富な実績」

行政書士の業務範囲は、建設業許可、風営法、相続、ビザ(在留資格)など、非常に広範です。

相続専門の行政書士が、民泊の複雑な条例や消防法を即座に理解できるわけではありません。民泊・旅館業の分野は、法改正が頻繁で、ローカルルールが非常に多いため、この分野を「専門」として扱っているか、または「圧倒的な実績(年間数十件以上など)」がある事務所でなければ、安心して任せることはできません。

以前弊所でも「行政書士に相談したのですが、一から調べると言って数週間も進んでいないんです・・・」といった相談もありました。

「実績」をWebサイトで見抜く具体的なチェックポイント

「実績豊富」と謳っていても、その中身が重要です。

具体的な実績件数や許可事例が掲載されているか?

「〇〇市で簡易宿所許可取得」「〇〇区で民泊新法届出」といった具体的な事例が豊富にありますか。

対応地域は明確か?

特にローカルルールが強い分野なので、「全国対応」よりも、御社の主要エリア(例:「大阪市・京都市専門」)に精通している方が望ましい場合があります。

専門的な情報発信(ブログなど)を行っているか?

最新の法改正や、特定の自治体の条例について詳細な解説記事を書いている行政書士は、その分野に精通している可能性が高いでしょう。

「料金体系」の明確さと「業務範囲」の確認

お金は気にしないこの人に頼む!といった場合は別ですが、料金が「〇〇円〜」としか書かれていない場合は注意が必要です。

何が費用に含まれているか?

「申請手数料」のみなのか、「消防署・保健所との事前協議」「現地調査立ち会い」「図面作成費用」まですべてコミコミなのか、明確に確認しましょう。

追加費用が発生するケースは?

「用途変更(建築士)」「消防設備工事」など、行政書士の業務範囲外の費用が別途必要になるのは当然ですが、それ以外でどのような場合に追加費用がかかるのか、事前に確認することが重要です。

一方で、行政書士としては案件ごとに、クライアントが抱えるお悩みポイントや求めているもの、難易度、連携の仕方など全て一律料金で明示するのは難しいともいえます。

弊所では、参考費用については掲載していますが、具体的なコンサルティングについては面談を経て個別にご提示を行っています。

管理業者(BtoB)との連携に慣れているか?

個人(事業者本人)からの依頼を中心に受けている事務所と、管理業者や不動産会社(BtoB)からの依頼を中心に受けている事務所では、業務の進め方が異なる場合があります。

管理業者の皆様にとっては、以下の点も重要です。

- レスポンスの速さ: ビジネスパートナーとして、迅速なコミュニケーションが取れるか。

- 役割分担の明確化: クライアント(事業者)への説明は誰が行うのか? 委任状の取得など、管理業者側で準備すべきものは何か?

- ITリテラシー: クラウドストレージでの資料共有や、Web会議(Zoomなど)での打ち合わせにスムーズに対応できるか。など

管理業者が行政書士と連携する際の「理想的な業務フロー」

最後に、管理業者が行政書士に依頼する際の、スムーズな業務の流れ(一例)をご紹介します。

Step 1:新規クライアント獲得 / 物件の特定

管理業者が新規クライアント(事業者)を獲得し、運営予定の物件を特定します。

Step 2:行政書士への「事前相談」(最重要)

本契約や物件の賃貸借契約を結ぶ前に、行政書士に物件情報(住所、図面、登記簿)を共有し、「そもそも、この物件で民泊・旅館業の許可が取れるか?」の法的な調査(実現可能性のチェック)を依頼します。(※ここで用途地域の問題や、消防法の高額な工事が必要と判明するケースも多々あります)

Step 3:正式依頼と役割分担の決定

許可取得の目処が立ったら、クライアント(事業者)から行政書士へ、正式に業務を依頼します。(※管理業者が仲介役となります)関係者のグループチャット(メール)の作成、利用する共有ツール(クラウドストレージが望ましい)、スケジュールツールなどの選定。

Step 4:行政書士による申請業務の遂行

行政書士が専門家として、以下の業務を遂行します。

- 保健所、消防署、その他関係各所との事前協議・折衝

- 申請書類一式の作成、図面の作成

- (必要に応じて)建築士や消防設備業者との連携

- 申請書の提出

Step 5:管理業者による「並行準備」(本業への集中)

行政書士が申請業務を進めている間、管理業者は本来の業務に集中します。

- OTA(予約サイト)のページ作成の下準備

- 清掃オペレーションの構築

- 家具・家電のセッティング

- 消防工事の手配

- 近隣住民への挨拶(※行政書士が同行する場合もあり)

Step 6:現地調査の立ち会いと許可(受理)

保健所や消防署の現地調査に、行政書士(と管理業者)が立ち会います。

指摘事項があれば行政書士が対応し、すべてクリアになれば、許可証の交付(または届出の受理)となります。

Step 7:事業開始

許可日(受理日)以降、管理業者は運営を開始し、収益を上げていきます。

【結論】「申請」は専門家に任せ、御社は「管理のプロ」に徹するべき

多忙な住宅宿泊管理業者が、競争の激しい市場で生き残り、事業を成長させ続けるために必要なこと。それは、「自社の強み」にリソースを集中させることです。

不慣れな申請業務に貴重な時間を奪われ、法令違反のリスクに怯え、開業遅延で収益を逃す…。そんな非効率な経営からは、今すぐに脱却すべきです。

「民泊の申請は、行政書士に依頼する」

これは単なるコスト削減策ではなく、御社の未来を守り、収益を最大化するための「戦略的パートナーシップ」です。

煩雑な業務は、その道のプロフェッショナルに任せる。そして御社は、「日本一の管理サービスを提供するプロ」に徹する。

それこそが、これからの時代を勝ち抜く住宅宿泊管理業者のあるべき姿ではないでしょうか。まずは、御社の事業エリアに精通した、信頼できる行政書士パートナーを探すことから始めてみてください。

どんなことでもまずはお気軽にご相談ください。