TOPICS

お役立ち情報

目次

こんにちは!行政書士法人Luxentの安藤です。

この度、私どもが編集・監修に協力させていただいた福岡市公式の「民泊はじめてガイド」が公開されました。このガイドの公開を記念し、これから福岡市で民泊を始めてみたいとお考えの方へ、専門家の視点から分かりやすく解説していくシリーズをお届けしたいと思います。

第1回のテーマは「旅館業法と民泊新法、どっちを選ぶべき?」です。

制度選びは、民泊事業の成否を分ける最初の重要なステップです。「民泊について何も知らない」「180日の制限があるらしいけど…」といった初心者の方でも理解できるよう、基本から丁寧に解説しますので、ぜひ最後までお読みください。

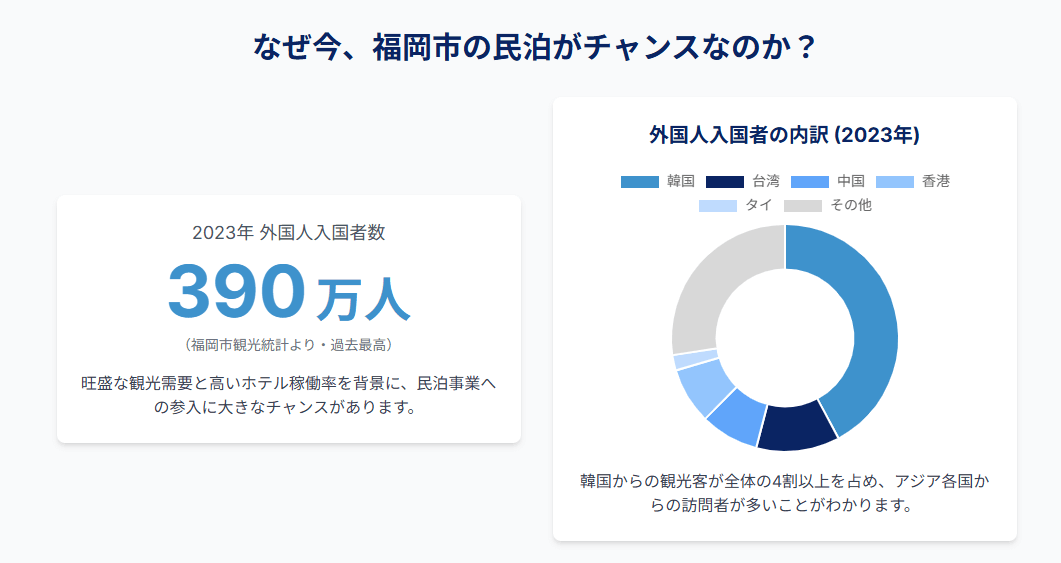

なぜ今、福岡市での民泊開業がチャンスなのか?

コロナ禍を経て、国内外の観光需要は急速に回復しています。特に福岡市は、アジアの玄関口としての地理的優位性から、韓国をはじめとする海外からの観光客に絶大な人気を誇ります。

これを裏付けるように、福岡市が公表した「福岡市の観光・MICE」2025年版(福岡市観光統計)」によると、2023年の外国人入国者数は約390万人に達し、過去最高を記録しました。特に韓国からの観光客が全体の約半数を占めており、身近な海外旅行先として強い支持を得ていることがわかります。

また、福岡市は日本の政令指定都市の中で10年連続で人口増加率トップを記録するなど、ビジネスやイベントでの滞在需要も常に高い水準にあります。実際に、市内のホテル客室稼働率は年間を通して80%を超える月が多く、旺盛な宿泊需要に対し、既存のホテルだけでは供給が追いつかない状況が生まれています。

この「需要>供給」という状況こそ、民泊事業への参入に大きなチャンスが眠っているといえるでしょう。

【最重要】福岡市で選べる民泊は「旅館業法」と「民泊新法」の2種類だけ!

まず、最も重要な点からお伝えします。

ニュースなどで「特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)」という言葉を耳にすることがあるかもしれませんが、福岡市では特区民泊は実施されていません。

したがって、福岡市で民泊事業を始める場合の選択肢は、以下の2つに絞られます。

- 旅館業法に基づく許可

- 住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出

この2つの制度は、営業できる日数や求められる設備、手続きなどが大きく異なり、事業の収益性や継続性に直結します。どちらを選ぶかによって、事業の性格そのものが決まるといっても過言ではありません。

少し補足 旅館業法の営業種別について

多くの方が「旅館業法=簡易宿所」というイメージをお持ちかもしれませんが、実は旅館業法にはいくつかの営業種別があります。福岡市で民泊を検討する場合、主に以下の2つが現実的な選択肢となります。

- 旅館・ホテル営業

いわゆるビジネスホテルやリゾートホテルを営業するための許可です。2018年の法改正で客室数が1室からでも営業可能になり、マンションの1室などでも本格的な宿泊施設として運営する道が開かれました。ただし、客室の最低床面積やフロント設置義務(※代替措置あり)などの基準を満たす必要があります。 - 簡易宿所営業

カプセルホテルやゲストハウスなど、宿泊者を多数で共用する施設を営業するための許可です。客室の延床面積が原則として33㎡以上必要ですが、定員が10人未満の場合は緩和措置が適用されます。

【徹底比較】営業日数・設備・費用で見る2つの制度の違い

「旅館業法」と「民泊新法」、そして旅館業法の中の「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」の違いを、具体的な項目で比較してみましょう。

| 比較項目 | 旅館業法 | 住宅宿泊事業法(民泊新法) |

| 年間営業日数 | 上限なし(365日営業可能) | 年間180日以下 |

| 位置づけ | 宿泊事業 | 住宅の活用(家主居住型/不在型) |

| 申請手続き | 保健所による「許可」(審査が厳しい) | 自治体への「届出」(原則要件を満たせば受理) |

| フロント設備 | 原則必要(※ICT機器などによる代替措置あり) | 原則不要(※家主不在型は管理業者への委託が必須) |

| 客室の要件 | 【旅館・ホテル】・1室から可能・最低床面積:洋室9㎡、和室7㎡以上【簡易宿所】・客室の延床面積33㎡以上(※緩和措置あり) | 居住用の各室に台所、浴室、便所、洗面設備が必要(住宅としての設備があること) |

| 消防設備 | 特定防火対象物としての厳しい基準(例:自動火災報知設備、誘導灯などがほぼ必須) | 原則として旅館業法と同様の基準(※家主居住型などで一部緩和措置あり) |

| 想定される初期費用 | 比較的高額(数百万円以上になることも)消防設備、施設改修、申請費用など | 比較的低額から始められる可能性あり消防設備、届出費用、管理委託料など |

| 用途地域の制限 | 住居専用地域では原則不可 | 住居専用地域でも可能 |

※上記は一般的な内容です。実際の適用は物件の状況や最新の法令・条例によって異なります。

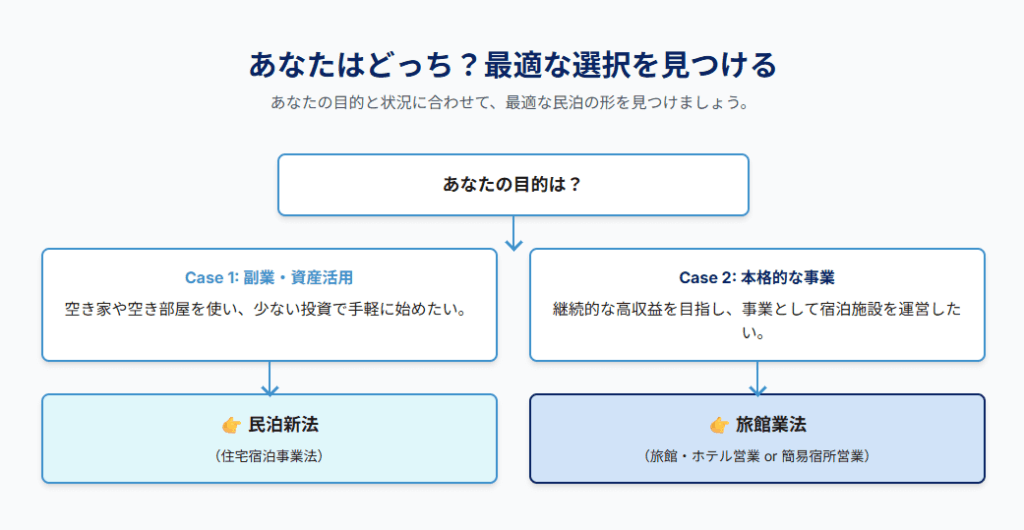

あなたはどっち?ケーススタディで学ぶ最適な選択

制度の違いはつかんでいただけたでしょうか。次に、具体的な事例を2つご紹介します。ご自身の状況に近いケースを参考に、どちらの制度が向いているか考えてみましょう。

Case1:副業として空き家や空き部屋を活用したいAさん

「普段は使っていないセカンドハウスがある。たまに自分でも使うが、空いている期間を有効活用して少しでも収益になれば嬉しい。大きな初期投資は避けたい。」

→ この場合は「民泊新法(住宅宿泊事業法)」が最適です。

年間180日という営業日数の上限が、自己利用との両立に適しています。旅館業許可に比べて初期投資を抑えやすく、手続きも比較的スムーズに進められます。「住宅を活用する」という制度の趣旨にも合致しています。

考えられるリスク

収益は営業日数に比例するため限定的です。また、家主が不在の場合は住宅宿泊管理業者への管理委託が必須となり、その費用(売上の5%~20%が相場)も考慮する必要があります。

Case2:本格的な宿泊事業として継続的な収益を目指すBさん

「インバウンド需要を見込み、事業として宿泊施設を運営したい。購入したワンルームマンションの1室からスタートして、将来的には部屋数を増やしていきたい。」

→ この場合は「旅館業法(旅館・ホテル営業)」が最適です。

年間を通して営業できるため、収益機会を最大化できます。法改正により1室からでも「旅館・ホテル営業」の許可が取得可能になったため、マンションの1室からでも事業を始められます。事業として運営するため、将来的に金融機関からの融資なども受けやすくなる可能性があります。

考えられるリスク

- 用途変更のリスク

住宅として使われていた物件を宿泊施設にする場合、建築基準法上の「用途変更」の手続きが必要になることがあります。特に民泊部分の面積が200㎡を超えると確認申請が必須となり、適合工事などで初期費用が数百万円に上るケースも少なくありません。 - 管理規約の確認

マンションの場合、管理規約で旅館業が禁止されていないか、事前に必ず確認してください。許可を取得できても営業できない、という最悪の事態を防ぐためです。

まとめ 成功への第一歩は、正しい制度選びから

今回のポイントを整理しましょう。

- 福岡市で民泊を始める選択肢は「旅館業法」と「民泊新法」の2つ。

- 年間営業日数が180日を超えるかどうかが、選択の大きな分かれ目。

- 本格的な「事業」として高収益を目指すなら「旅館業法」。

- 空き家の「活用」として小さく始めたいなら「民泊新法」。

まずはご自身の事業計画(目的、投資規模、運営スタイル)を明確にし、それに合った制度を選択することが、スムーズな開業と事業の成功につながります。

制度を決めたら、まず「事前相談」を!

制度の方向性が決まっても、すぐに物件探しや改修工事に進むのは大変危険です。計画段階で、必ず以下の行政窓口に「事前相談」を行ってください。

- 保健所: 物件の所在地を管轄する保健所(衛生課など)

- 消防署: 物件の所在地を管轄する消防署(予防課)

- 建築指導部局(※旅館業許可の場合): 市役所の建築指導課など

平面図や地図など、物件の概要がわかる資料を持参して相談することで、計画の実現可能性を早期に判断でき、時間や費用の浪費を防ぐことができます。

ただし、実際の申請手続きは複雑で、経験値や専門知識を要します。

不動産を購入する際に司法書士の先生に依頼するのと同じように、事業者は資金面やスケジュール管理に特化し、行政書士(許可申請)、建築士(建物の法令判断・図面作成)、消防設備業者といった各専門家の協力を得ることで結果的に時間とコストの削減につながるものと思います。

また本来やるべき開業準備に時間を割くのが賢明です。

専門家に依頼をする場合でも事前に知識をつけておくことはコミュニケーションの上でも重要です。

ぜひこのブログで勉強していきましょう。

【次回予告】

制度の方向性が決まったら、次に乗り越えるべきハードルは「建物」です。次回は、どちらの制度を選ぶにしても必須となる「物件の法律チェック」について、専門家の視点から解説します。